입력 : 2017.11.21 03:10

해남 두륜산 대흥사와 일지암은 초의·다산·추사 우정 나누던 곳

암자의 초당과 기와집 두 건물은 지척에 있지만 물로 경계 나뉘어

가깝지도 멀지도 않은 긴장감이 긴 세월 권태 없이 마주하는 힘

B 스님과 종로 조계사에서 몇 년을 함께 보냈다. 출신지가 각각 한반도의 동쪽과 서쪽인지라 성정이 안 맞는 것 같으면서도 또 그런대로 잘 맞았다. 패키지 여행은 싫다면서 의기투합한 몇 명과 더불어 두 번에 걸친 배낭여행으로 티베트 라싸와 윈난성 리장을 함께 다녀온 사이이기도 하다. 때로 좋은 한시를 발견하거나 읽을 만한 책이 있으면 긴 문자로 장황한 설명문을 보내주던 그가 어느 날 서울 생활을 정리하고 귀거래사를 부르며 땅끝 마을을 지척에 둔 유서 깊은 암자로 거처를 옮겼다. 세월은 유수처럼 흘렀다. 올해 단풍도 끝물이었던 지난 주말, 성지순례팀 40여 명 사이에 끼여 그가 머물고 있는 해남 대흥사 일지암(一枝庵)을 찾았다. 헤어진 지 5년 만의 일이다.

우리 셋은 모처럼 한 공간에서 만난 덕분에 답사객이 되어 일행에 합류했다. 조선 후기 대흥사와 일지암에서 초의(草衣)와 다산(茶山) 정약용, 추사(秋史) 김정희라는 세 어른이 모였던 일을 떠올렸다. 불가와 유가가 교류하고 동학과 서학이 만났으며 차와 (곡차라는 이름으로) 술이 오가며 우정이 차곡차곡 쌓였을 터이다. 풍성한 편지글과 시문이 오가면서 신분의 겉치레를 뛰어넘어 사람 냄새 물씬 나는 풍요로운 인문학적 정신문화를 창출했다. 이것이 뒷날 '남도답사일번지'로 불리게 된 배경이 된 것이다. 하긴 경치 좋은 문화 유적지가 어찌 여기뿐이랴. 그럼에도 '일번지'로 불리게 된 것은 다른 지역과 차별되는 문화 콘텐츠 때문이리라.

일지암 초당 뒤쪽에서 차인(茶人)들이 성수(聖水)로 여기는 유천수를 담은 표주박에 가을차꽃을 띄워 돌아가며 한 잔씩 마셨다. 그런 의식 아닌 의식은 다른 시간을 살았던 초의선사와 우리 일행이 만날 수 있는 장(場)이 되었다. 멀리 떨어진 요사채로 자리를 옮겨 인도 '짜이'를 마셨다. 인도에서 오래 살았다는 '명상가수'가 직접 만들어줬는데 그 솜씨가 현지인 못지않았다. 때 이른 추위 속에 가파른 길을 올라온 답사 순례객의 몸을 따뜻하게 녹여줬다. 일지암을 떠날 때는 우리 일행을 위해 노래까지 불러 주었다. 차와 노래를 통해 새로운 만남이 이루어진 것이다.

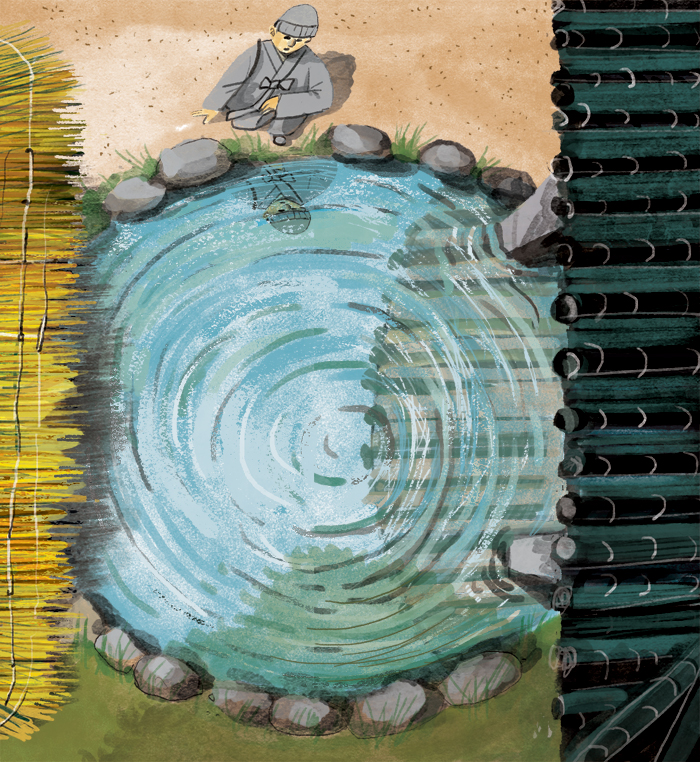

나뭇가지 하나로도 충분히 편안한 잠을 청할 수 있는 작은 새의 삶을 추구한 초의 선사가 만년에 머물렀다는 일지암의 원래 구조는 초당과 누마루 달린 기와집 두 채가 전부였다. 볏짚으로 지붕을 이은 찻집과 운치 있는 살림집인 기와집의 만남이다. 두 집 사이에는 물에 비친 달을 즐기기 위해 작은 연못을 팠다. 얇고 널따란 구들장 돌을 켜켜이 쌓아 올린 초석 위에 굵지 않은 기둥 4개가 받치고 있는 밋밋한 누마루집이 소박한 초당과 더불어 대비감을 연출했다.

두 건물은 서로 지척