韓銀 "임금 격차, 1.1배→1.7배"

中企서 대기업 이직도 어려워져

대기업과 중소기업 근로자의 임금 격차가 점점 더 벌어지고, 중소기업에서 대기업으로 옮기기 더 어려워지는 등 국내 노동시장 이중 구조가 심화되고 있는 것으로 나타났다.

한국은행은 10일 '노동시장의 이중 구조와 정책 대응' 보고서에서 "노동자 대투쟁이 있었던 1987년 이후 국내 노동시장 제도와 보호 시스템이 대기업·정규직 영역으로 한정된 데다, 대기업 독점 심화로 대기업·중소기업 간 생산성, 지불 능력 격차가 벌어졌다"고 밝혔다. 한은은 "노동시장 이중 구조가 심화되면 생산성이 떨어지고 소득 불균형은 커져 결국 우리 경제의 성장 잠재력이 약화된다"고 지적했다.

◇대기업·중소기업 임금격차 1.1배→1.7배

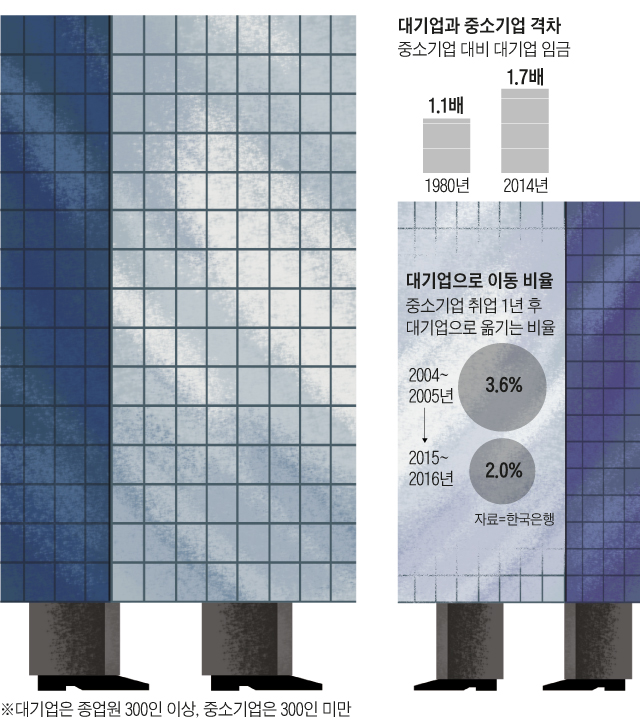

노동시장 이중 구조는 보통 비정규직 근로자의 비중, 정규직과 비정규직의 임금·복지 격차, 비정규직이 쉽게 정규직이 될 수 있는지 등으로 파악한다. 국내 대기업(종업원 300명 이상)과 중소기업(종업원 300명 미만)의 임금 차이는 1980년 1.1배에서 2014년 1.7배로 벌어졌다. 기업 규모에 따른 임금 프리미엄 추정치도 같은 기간 6.3%에서 46.1%로 급증했다. 대기업 근로자는 연령·성·학력·경력 등 요인을 제외하고 '대기업'에 다닌다는 이유만으로 중소기업 종사자보다 임금을 50% 가까이 더 받는다는 뜻이다.

한국은행은 10일 '노동시장의 이중 구조와 정책 대응' 보고서에서 "노동자 대투쟁이 있었던 1987년 이후 국내 노동시장 제도와 보호 시스템이 대기업·정규직 영역으로 한정된 데다, 대기업 독점 심화로 대기업·중소기업 간 생산성, 지불 능력 격차가 벌어졌다"고 밝혔다. 한은은 "노동시장 이중 구조가 심화되면 생산성이 떨어지고 소득 불균형은 커져 결국 우리 경제의 성장 잠재력이 약화된다"고 지적했다.

◇대기업·중소기업 임금격차 1.1배→1.7배

노동시장 이중 구조는 보통 비정규직 근로자의 비중, 정규직과 비정규직의 임금·복지 격차, 비정규직이 쉽게 정규직이 될 수 있는지 등으로 파악한다. 국내 대기업(종업원 300명 이상)과 중소기업(종업원 300명 미만)의 임금 차이는 1980년 1.1배에서 2014년 1.7배로 벌어졌다. 기업 규모에 따른 임금 프리미엄 추정치도 같은 기간 6.3%에서 46.1%로 급증했다. 대기업 근로자는 연령·성·학력·경력 등 요인을 제외하고 '대기업'에 다닌다는 이유만으로 중소기업 종사자보다 임금을 50% 가까이 더 받는다는 뜻이다.

중소기업에서 대기업으로, 혹은 비정규직에서 정규직으로 옮기는 것도 더 어려워졌다. 중소기업 취업 1년 후 대기업으로 옮기는 비율은 2004~2005년 3.6%에서 2015~2016년에 2.0%로 줄었다. 비정규직에서 정규직으로 이동하는 비율은 같은 기간 중 15.6%에서 4.9%로 더 큰 폭으로 떨어졌다.

◇네덜란드는 비정규직 많아도 임금 차이는 적어

보고서는 노동시장 이중 구조 개선 사례로 스웨덴과 네덜란드를 들었다. 보고서는 "독일·네덜란드·스웨덴 모두 10~30년에 걸쳐 노동 개혁을 추진했다"며 "장기적이고 일관된 정책 추진, 노사정 합의가 중요하다"고 지적했다.

스웨덴은 상위 10% 근로자 임금이 하위 10%의 2.52배로, 다른 나라에 비해 격차가 작다. 한국의 임금 10분위 배율은 4.5배였다. 보고서는 스웨덴의 성공 원인으로 1950~1980년대 도입한 연대 임금 정책을 꼽았다. 개별 기업의 수익성에 관계없이 '동일 노동 동일 임금' 지급을 추진하는 정책이다. 1952년 중앙 단체교섭과 함께 도입됐는데, 수익성 높은 기업의 임금 인상을 억제하고 하도급 기업 등 수익이 낮은 기업의 임금을 높였다는 평이다. 보고서는 "산업별 노조, 협력적 노사 관계, 장기 집권한 사회민주당 정부의 정책 지지 등이 있었던 덕분"이라며 "단 임금 지급 여력이 낮은 중소기업이 도산하는 등 어려움도 발생했다"고 지적했다.

전체 근로자 3명 중 1명이 시간제 근로자인 네덜란드도 임금 10분위 배율이 3.02배로 임금 차별이 작다. 또 일과 삶의 양립을 위해 자발적으로 시간제 근로를 선택한 경우가 많아 만족도도 높다. 보고서는 "네덜란드는 1980~2000년대 노사를 중심으로 수차례 사회적 협약을 맺었다"며 "시간제·파견직을 광범위하게 허용하되, 종일제 근로자와 보수·복지에서 차별을 두지 못하도록 했다"고 지적했다.

◇비정규직의 정규직화는 한계… 산업·업종별 임금 결정 제도 필요

보고서는 노동시장의 '유연 안전성'을 높이는 포괄적이고 패키지 형태의 개혁이 필요하다고 했다. 정규직 해고 규제를 완화해 비정규직 처우를 개선하는 전략은 노사 갈등만 일으키고, 최저임금 인상, 사회보험 확대 등 비정규직 안전성만 개선하는 전략은 중소기업 부담 증가로 이어져 지속 가능하지 않다는 것이다. 또 "공공 부문의 고용 창출, 비정규직의 정규직화 등도 민간 대기업이 고용을 대규모로 늘리지 않는 이상 한계가 있다"고도 했다.

보고서는 폐쇄적 정규직 고용 구조를 완화하기 위해 기업을 넘어 산업·업종 수준

◇네덜란드는 비정규직 많아도 임금 차이는 적어

보고서는 노동시장 이중 구조 개선 사례로 스웨덴과 네덜란드를 들었다. 보고서는 "독일·네덜란드·스웨덴 모두 10~30년에 걸쳐 노동 개혁을 추진했다"며 "장기적이고 일관된 정책 추진, 노사정 합의가 중요하다"고 지적했다.

스웨덴은 상위 10% 근로자 임금이 하위 10%의 2.52배로, 다른 나라에 비해 격차가 작다. 한국의 임금 10분위 배율은 4.5배였다. 보고서는 스웨덴의 성공 원인으로 1950~1980년대 도입한 연대 임금 정책을 꼽았다. 개별 기업의 수익성에 관계없이 '동일 노동 동일 임금' 지급을 추진하는 정책이다. 1952년 중앙 단체교섭과 함께 도입됐는데, 수익성 높은 기업의 임금 인상을 억제하고 하도급 기업 등 수익이 낮은 기업의 임금을 높였다는 평이다. 보고서는 "산업별 노조, 협력적 노사 관계, 장기 집권한 사회민주당 정부의 정책 지지 등이 있었던 덕분"이라며 "단 임금 지급 여력이 낮은 중소기업이 도산하는 등 어려움도 발생했다"고 지적했다.

전체 근로자 3명 중 1명이 시간제 근로자인 네덜란드도 임금 10분위 배율이 3.02배로 임금 차별이 작다. 또 일과 삶의 양립을 위해 자발적으로 시간제 근로를 선택한 경우가 많아 만족도도 높다. 보고서는 "네덜란드는 1980~2000년대 노사를 중심으로 수차례 사회적 협약을 맺었다"며 "시간제·파견직을 광범위하게 허용하되, 종일제 근로자와 보수·복지에서 차별을 두지 못하도록 했다"고 지적했다.

◇비정규직의 정규직화는 한계… 산업·업종별 임금 결정 제도 필요

보고서는 노동시장의 '유연 안전성'을 높이는 포괄적이고 패키지 형태의 개혁이 필요하다고 했다. 정규직 해고 규제를 완화해 비정규직 처우를 개선하는 전략은 노사 갈등만 일으키고, 최저임금 인상, 사회보험 확대 등 비정규직 안전성만 개선하는 전략은 중소기업 부담 증가로 이어져 지속 가능하지 않다는 것이다. 또 "공공 부문의 고용 창출, 비정규직의 정규직화 등도 민간 대기업이 고용을 대규모로 늘리지 않는 이상 한계가 있다"고도 했다.

보고서는 폐쇄적 정규직 고용 구조를 완화하기 위해 기업을 넘어 산업·업종 수준