입력 : 2017.06.06 03:07

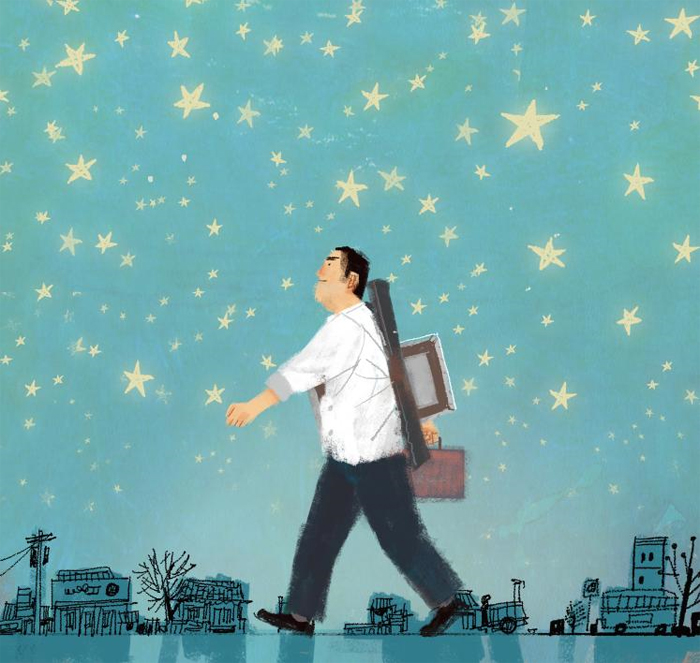

우직한 바위를 닮았던 사내

술과 사람, 山을 좋아해서 집안 식솔은 늘 가난했으나

의리와 신의를 목숨처럼 여겨

소인배들 판치는 세상에 아버지가 그리운 이유입니다

함자에 돌 석(石)을 쓰는 나의 아버지는 화가입니다. 돌도 좋아하지만, 외양도 꼭 돌을 닮았습니다. 번드르르한 대리석 아니라 온갖 풍상에 마모된 빗돌입니다. 성정도 딱 그러합니다. 두 쪽으로 깨져도 소리 하지 않는 바위처럼 무심하고 투박합니다.

눌변의 이 평양 남자가 평생 좋아한 것이 셋 있습니다. 술, 친구, 산(山)입니다. 본업인 그림보다 이 셋을 더 좋아한 바람에 불세출의 화가가 못 되었다고 어머니는 지금도 혀를 차십니다. 일생 남기신 그림이 200점이 못 됩니다. 술 먹고, 친구 만나고, 산을 떠도느라 붓과 씨름할 시간이 없었습니다. 명절날 차례 지내다가도 산 사나이들 문간에 어른대면 "너희끼리 지내라우!" 하고는 바람처럼 사라졌습니다. "언제 오실 거냐?"는 물음은 우리 집에선 금기였습니다.

#

사람 좋아하는 아버지 덕에 철부지 아들은 즐거웠습니다. 손재주 좋은 아버지가 피란 시절 부산에, 수복 후 정릉에 지은 열 평짜리 판잣집은 예인(藝人)들 사랑방이었습니다. 어머니는 없는 살림에 막걸리를 외상으로 나르고 안줏거리 대느라 허리가 휘었지만 집 마당은 왁자지껄 웃음이 넘쳤습니다.

오갈 데 없는 이들은 아예 눌러 살았습니다. 해마다 노벨 문학상에 오르내리는 시인도 그중 하나입니다. 밥상 앞에 맨발로 앉는 통에 어머니 꾸중을 듣던 시인은 우리 집 뒷간에 귀한 '휴지'를 제공하는 것으로 '밥값'을 하였습니다. 책 엮고 난 원고지를 가져와 변소 한구석에 쌓아두면 볼일 보는 동안 원고를 한 장씩 읽다가 볼일이 끝나면 밑을 닦아서 버렸습니다. 그중엔 유명한 '세노야'도 있습니다. 시인의 애인도 기억납니다. 가끔 우리 집에 놀러 온 애인은 앞집 살던 배우 김지미보다도 예뻐서 아홉 살 소년의 마음을 흔들어놓았습니다. 물빛 원피스 사이로 비치던 하얀 속살은 어찌나 아찔하던지요. 그러나 사랑은 영원하지 않았습니다. 시인이 꺼이꺼이 울며 찢어 버린 애인의 사진을 주워다 서랍에 감춰두고 보면서, '아~아, 끝끝내 아침이슬 한 방울로 돌아가야 할 내 욕망이여'라는 시인의 노래를 따라 읊었습니다.

#

예술가들만이 아닙니다. 미술 선생으로 잠깐씩 교단에 섰던 아버지는 돈 없어 하숙에서 쫓겨난 학생들도 데려와 어머니를 골병들게 했습니다. 하루는 쌀이 똑 떨어져 팥죽을 쑤었더니 아버지가 역정을 내십니다. 장정들에게 아침부터 죽을 주는 사람이 어디 있느냐며. 물정은 모르고 인정만 넘치는 아버지 탓에 어머니는 매일같이 와이셔츠를 다렸습니다. 허구한 날 자고 가는 나그네가 있고, 그가 아버지 셔츠를 입고 가면 손님이 벗어놓고 간 셔츠를 빨아 다려서 그다음 사람이 입고 가도록 준비해 놓습니다. 그렇다고 아버지가 놀고 자시기만 한 건 아닙니다. 원고료와 그림 삯만으로는 생활이 어려우니, 드럼통 위에 고물 시계들 얹어놓고 팔아도 보고, 바닷가에 천막 치고 카레라이스 장사도 했습니다. 음식의 반은 가난한 화우(畵友)들이 몰려와 먹어치웠지만 아버지는 그 또한 큰 보람으로 여겼습니다.

문제는 사람을 너무 좋아한 나머지 여자 친구도 많았다는 점입니다. 화실엔 종종 시인의 애인만큼이나 아리따운 여인들이 다리를 꼬고 앉아 있습니다. 모델이라는데, 아버지 스케치북에서 여인의 그림을 본 적은 없습니다. 진정한 고수(高手)는 어머니였습니다. 벼락을 내려도 시원찮을 판에 어머니는 당신 탓을 했습니다. '나 같은 목석이 아니라 소주잔 주고받으며 밤새 그림 얘기, 세상 얘기 나눌 수 있는 여인을 만났더라면 더 위대한 예술가가 되지 않았겠나.' 아버지가 매번 두 손 들고 어머니 품으로 항복하고 돌아온 이유입니다.

#

삶이 두려워질 때 아버지의 산 그림을 봅니다. 빨강, 노랑, 파랑 원색의 물감 덩어리를 한 쾌에 휘휘 부려 넣은 장쾌한 산악은 살아 있는 듯 꿈틀거립니다. 그 속엔 장단봉 산기슭, 보통강 들판에서 뛰놀던 소년의 애틋한 그리움이 절절합니다. 혈혈단신 월남해 풍운의 삶 살면서도 단 한 번 눈물 보이지 않았던 아버지. 자다가도 벌떡 일어나 보따리 메고 산으로 훌쩍 떠난 건 꿈에도 그리운 고향 산천이 당신을 불렀기 때문일까요. 땅 보고 걷는 아들에게 "하늘을 쏘아보며 걸어야 대장부다" 호통치던 평양 아바이. 함묵(緘默)의 술잔 기울이다 느닷없이 '사랑하는 마리아'를 열창하던 로맨티시스트. 거칠되 순

※이 글은 사진작가 박기호가 화가 아버지 박고석을 추억한 이야기를 재구성한 것입니다.