[논설실의 뉴스 읽기] ‘대기오염 봉쇄령’ 내리면서도… 인도 “석탄 폐지 반대, 산업화에 필요”

윤리쟁점이 된 기후문제

지난 13일 영국 글래스고 유엔 기후회의 폐막식이 열리기 직전, 인도의 부펜더 야다프 환경장관이 중국의 셰젠화 기후특사와 마스크를 쓴 채 대화하는 모습이 목격됐다. 이어 야다프가 알록 샤르마 기후회의 의장에게 다가가 재논의를 요청했다. 합의문 속 ‘석탄발전의 단계적 폐지(phase out)’를 받아들일 수 없다고 버텼다. 샤르마와 야다프가 행사장 뒤쪽 별도 공간으로 옮겨 갔다. 알록 샤르마는 다섯 살 때 영국으로 이민 간 인도 출신. 힌두어로 인도 대표단에 호소했다. 인도 측은 단호했다. 중국도 인도 입장을 지지했다. 결국 ‘단계적 폐지’ 문구는 ‘단계적 감축(phase down)’으로 완화됐다. 샤르마는 “전체 합의를 살리려면 어쩔 수 없었다”면서 눈물까지 비쳤다.

인도 수도 뉴델리는 17일 심각한 대기오염으로 사실상 봉쇄령이 내려졌다. 관공서는 폐쇄됐고 학교는 대면 수업을 중단했다. 석탄발전소는 절반만 가동시켰다. 그런 사정의 세계 최악 대기오염 국가 인도가 석탄발전 중단 합의에 제동을 걸고 나섰다. 인도는 에너지 70%를 석탄에 의존한다. 중국에 이어 세계 2위 석탄 소비 국가다. 석탄 매장도 풍부하다. 반면 석유, 가스는 매년 1000억달러어치를 수입하고 있다. 중국 역시 석탄에 절대적으로 의존한다. 최근 에너지 부족 사태를 겪은 후 석탄 생산에 발동을 걸었고, 지난 8일 최근의 하루 생산량이 1193만톤으로 최고 기록을 세웠다는 발표가 나왔다.

현지 언론들은 탈석탄 흐름에 브레이크를 거는 데 인도, 중국의 이해가 일치했고 인도가 총대를 멨다고 분석했다. 미국, 유럽이 자기들이 주로 소비하는 석유, 가스는 내버려두고 석탄만 겨냥했다는 것이다. 인도, 중국을 합하면 세계 인구의 36%다. 두 나라 동참 없이 기후 안정화가 불가능하다. 2020년 1인당 연간 온실가스 배출량은 인도 1.77톤, 중국 7.41톤, 미국 14.24톤이다(Our World in Data). 한국은 11.66톤이었다. 인도는 개인 GDP 2191달러의 최빈국이다. 야다프 장관은 기후회의에서 “부자 나라들이 온실가스 배출의 역사적 책임(historical responsibility)을 인식해야 한다”고 주장했다. “인도는 화석연료를 책임성을 갖고 소비할 권리가 있다”고도 했다. 인도 대표단은 “개도국에는 성장할 공간이 필요하며 선진국 원조가 없다면 더러운 에너지에 의존할 수밖에 없다”는 논리를 폈다.

기후 문제는 윤리(倫理) 논쟁의 성격을 갖는다. 대기 자원이 세계인의 공유 자산인 데다 무한대가 아니기 때문이다. 지구 기온 상승치를 산업혁명 이전 대비 1.5도 아래로 묶으려면 향후 추가 배출 합계가 4600억톤을 넘지 말아야 한다는 것이 유엔 기후과학기구(IPCC)의 지난 8월 분석이다. 이걸 탄소 예산(carbon budget)이라고 한다. 현재 배출량 추세론 예산이 11.5년 치밖에 안 남았다.

이 상황에 몰린 것은 선진국 그룹이 너무 많은 온실가스를 절제 없이 배출해왔기 때문이라는 것이 개도국들 입장이다. 미국 한 나라가 역사적 배출의 25%를 차지한다. 그 결과로 개도국들이 활용할 수 있는 대기 자원의 공간이 줄어들었다는 것이다. 반면 기후 붕괴의 피해는 가난한 열대 나라들에 집중된다. 개도국들이 선진국을 뒤쫓아 가려면 값싼 화석연료를 활용해야 한다. 그러나 이번 글래스고 회의에서 미국, 영국, 캐나다, 덴마크 등은 해외 석탄발전소 관련 금융 지원을 끊겠다고 발표했다. 한국도 비슷한 정책을 약속한 바 있다. ‘사다리 걷어차기’ 논란을 부를 수밖에 없다. 개도국들은 온실가스를 적게 배출했는데도, 기후 붕괴에 가장 취약하고, 선진국이 누렸던 석탄 산업화의 길도 막혀버리는 ‘3중 불평등’을 강요당하고 있다고 주장한다. “자기들끼리 파티 벌이고 디저트 먹는 자리에나 초대하더니 돈은 같이 내자는 것”이라는 불만이다. 개도국엔 북극 얼음 녹는 것보다 국민들 굶지 않는 게 절박하다. 기후윤리학자 헨리 슈는 “부자가 보석 더 갖겠다고 가난한 사람 모포 빼앗아선 안 된다”고 했다.

선진국도 할 말은 있다. 미국 기후협상 대표를 오래 했던 토드 스턴은 2009년 코펜하겐 회의 때 “기후에 관한 과학적 이해는 최근에야 생긴 것”이라고 주장했다. 선진국이 기후 붕괴를 알면서도 화석연료를 펑펑 쓴 게 아니라는 것이다. 선조들이 했던 일을 현 세대가 책임지라는 것은 무리한 요구라는 논리도 폈다. 개도국들은 이에 “모르고 했다면 도덕적 비난은 피할 수 있을지 몰라도 상대에게 가한 피해의 책임은 져야 한다”고 반박했다. 실수로 남의 집 유리창을 깼을 때 고의가 아니라고 모른 척해도 되느냐는 것이다. 선진국 현 세대는 할아버지 세대의 석탄 산업화로 풍요를 누리고 있다. 기후윤리학자 스티븐 가드너는 “부모가 진 빚을 자식이 안 갚겠다면 부모 재산 상속권도 포기해야 한다”고 했다. 개도국 입장에선 선진국들이 초래한 기후 붕괴의 피해에서 벗어나기 위해서도 성장이 필요하다. 온실가스가 허리케인을 사납게 만들지만, 경제를 일으켜 세워야 자국의 허리케인 피해를 줄일 수 있다.

글래스고 회의에선 개도국이 입은 ‘손실과 피해(loss & damage)’ 배상을 위한 기구 설립을 논의하자는 합의가 있었다. 개도국의 온실가스 감축과 기후 적응을 돕기 위한 연 1000억달러 지원 약속과는 별개 사안이다. 개도국들은 ‘자선이 아니라 배상의 문제’라고 주장했다. 태평양 소국 투발루 외무장관은 바닷속에 들어가 ‘우린 말 그대로 가라앉고 있다’며 호소하는 영상도 뿌렸다. 그러나 선진국들은 기존의 1000억달러 약속도 채우지 못하고 있다. 새로운 지원 부담에 흔쾌히 동의하려 하지 않을 것이다.

선진국, 개도국만 아니라 현 세대, 미래 세대 사이에도 기후 윤리가 걸려 있다. 앞 세대가 값싼 화석연료로 풍요를 누린 대가로 뒤 세대가 피해를 본다. 미래 세대에겐 발언권도 없다. 선진국, 개도국 대표들은 최소한 기후회의에서 만나 대화라도 할 수 있다. 아직 어리거나 태어나지도 않은 다음 세대들은 무슨 일이 벌어지는지 인식도 할 수 없는 상황에서 피해를 본다. 현 세대가 후손들의 복리를 위해 얼마나 절제할 수 있느냐 하는 것이 또 하나의 윤리 과제다.

[탄소중립 선언 이행하면 1.8도 가능하다지만]

올 세계 배출 4.9% 증가 전망

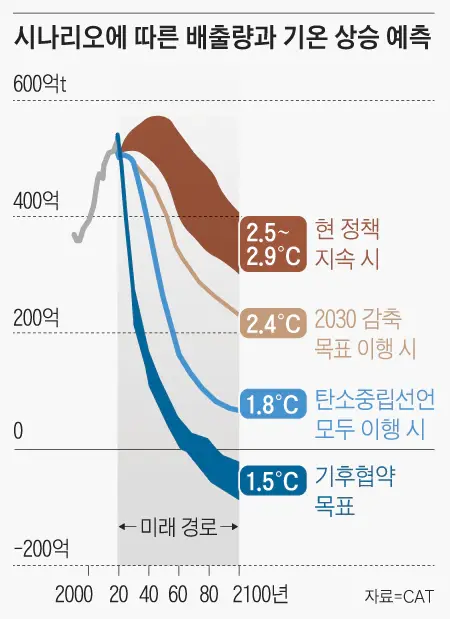

글래스고 기후회의 전후로 여러 분석 기관이 미래 기후 예측을 내놨다. 내용은 비슷했다. 각국이 현재의 에너지 정책을 그대로 유지한다면 2100년 지구 기온은 산업혁명 이전 대비 2.6~2.8도 상승 수준일 것으로 전망됐다. 현재는 1.1도 올라 있다. 각국이 글래스고 회의를 계기로 제시한 약속을 성실히 집행할 경우 2.4도 안팎이 될 것으로 분석됐다. 국제에너지기구(IEA)는 각국의 탄소 중립 선언까지 이행된다면 1.8도를 달성할 수 있다는 예측을 내놨다.

10여 년 전만 해도 기온 상승치가 3도는 물론 4도를 넘을 거라는 전망이 많았다. 그 후 10여 년 사이 청정 에너지로의 전환이 빠르게 진행됐다. 그 결과 2001~2010년 세계 온실가스 배출량은 연 3%씩 증가했지만 2011년 이후로는 1% 수준으로 둔화됐다. 그러나 최근 글로벌탄소프로젝트(GCP)라는 분석 기관에서 금년 배출량이 작년보다 4.9% 증가할 것이라는 어두운 전망을 내놨다. 작년 코로나 충격으로 5.4% 감소했는데, 올해 코로나 이전 수준으로 거의 되돌아갔다는 것이다. 특히 중국은 작년보다 4%, 인도는 12.6%나 증가한다는 전망이었다. 내년엔 교통·운송량 증가로 더 비관적이다.

30년 안에 탄소 중립을 이루려면 연 7~8%씩 줄여가야 한다. 그런데 작년보다 올해, 올해보다 내년 배출량이 늘어난다면 탄소 중립은 기대하기 힘들다. 한국의 2050 탄소 중립도 어렵겠지만, 사우디아라비아·러시아·호주·터키 등이 선언한 탄소 중립은 더 허황되다는 평을 받고 있다.

'환경' 카테고리의 다른 글

| [한삼희의 환경칼럼] 알이백은 수단의 하나일 뿐 목표는 카본프리 (0) | 2022.02.09 |

|---|---|

| [한삼희의 환경칼럼] 에너지 기술에 좌파·우파가 어디 있겠는가 (0) | 2022.01.19 |

| [기상인사이드] 46년 만에 노벨상 받은 지구온난화 실험… 과학이 기후 위기 막는다 (0) | 2021.11.17 |

| [최유식 전문기자의 Special Report] 풍력·태양광 함정에 빠진 中… “에너지 부족 5년 더 간다” (0) | 2021.11.04 |

| “기후회의에 딸 혼자 기차 타고 갔다”...툰베리 부모 ‘극한육아’서 해방 (0) | 2021.11.04 |