[朝鮮칼럼 The Column] 변양균 경제 고문이라는 기이한 발상

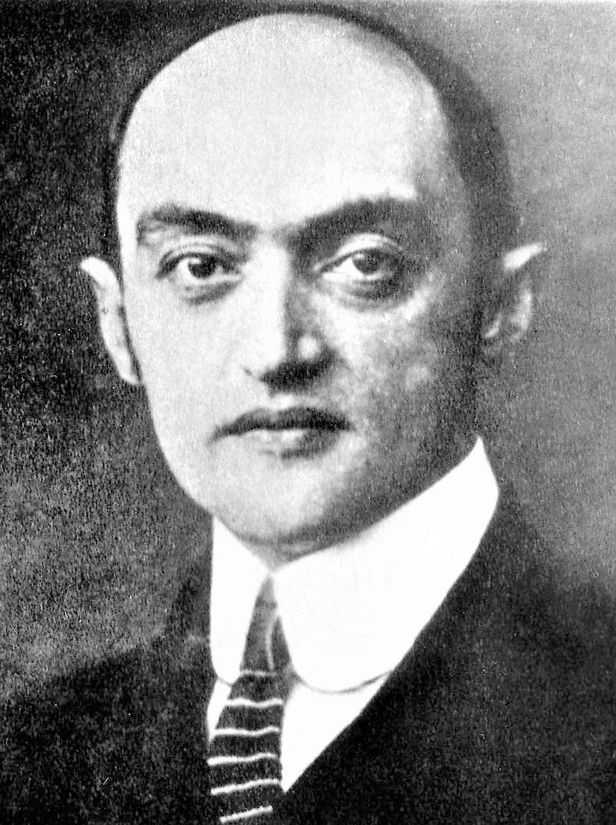

2005년 당시 재정경제부 등을 취재하는 정책팀 막내 기자로 일했다. 그때 경제부총리가 한덕수, 기획예산처 장관이 변양균이었다. 윤석열 정부가 한덕수 총리를 임명했을 때 흠칫했는데 이번엔 더 놀랐다. 변양균까지 돌아왔다고 했기 때문이다. 대통령실은 최근 그를 대통령 경제 고문 겸 자문위원으로 위촉한다는 보도 자료를 냈다. 변 고문은 노무현 정부 시절 청와대 정책실장 지위를 이용해 한 사찰에 특별교부금을 주도록 압박한 죄로 2009년 유죄판결을 받았다. 요란한 스캔들은 접고 보더라도 권력형 비리는 확실하다.

‘경제 고문’이 무엇인지 여러 경제 부처에 문의했다. 모르겠단 답만 돌아왔다. 알아내면 좀 가르쳐달라는 공무원도 있었다. ‘대한민국 정책 브리핑’을 검색해봐도 경제 고문 위촉식 자료는 이전 정부 포함해 이번 건 하나뿐이었다. 대통령이 전문가한테 경제를 물을 수 있겠지만 고문 임명 공식 행사를 하고 기념사진까지 뿌리는 일은 이례적이란 뜻이다. 그러다 보니 배경을 두고 추측이 난무한다. 윤 대통령은 이에 “4차 산업혁명 산업 구조에 부합하는 철학을 오래전부터 피력한 분”이라고 했다. 변 고문 본인은 “내 책(‘경제철학의 전환’)이 가장 중요한 이유로 알고 있다. 대통령이 두 번이나 읽었다고 한다”고 설명했다.

대통령이 두 번 읽었다기에 구해서 보았다. 2017년 쓴 그의 책은 경제학자 조지프 슘페터가 경제성장 동력으로 지목한 ‘창조적 파괴’를 중심으로 민간·기업 주도 성장 등을 이야기한다. 그런데 민간 주도 성장의 중요성을 ‘철학의 전환’ 같은 거창한 말로 포장할 필요가 있을까 싶었다. 과거에도 여러 정권이 규제 혁신, 기업·민간이 이끄는 성장 같은 말을 수도 없이 해왔기 때문이다. 몰라서가 아니라 실행력이 부족해 번번이 실패했다.

게다가 변 고문 책의 상당 분량은 창조적 파괴 촉진을 위해 정부가 할 일을 열거한 내용이다. 대통령직 인수위원회에서 일했던 한 민간 전문가가 “민간이 이끄는 혁신도 ‘정부가 주도하는 민간 주도 혁신’으로 하자는 것이 관료들 생각이더라”고 하기에 무슨 뜻인가 아리송했는데, 변 고문의 책엔 그 예시가 많았다. ‘주택 문제 해결을 위해 정부가 임대주택을 286만호 공급한다. 총사업비는 330.8조원으로 이 중 정부 재정은 100조원…’이란 식이다. 국민 20%를 임대주택에 살게 하자며 재정 100조원을 쓰자는 주장이 슘페터식 혁신과 어울리나. 영세 자영업자가 임대료 상승으로 힘드니 정부가 사무실 건물을 대량 확보해 공급하자는 아이디어도 보였다. 이미 활성화된 민간 분야를 정부가 손보자는 전형적 ‘관료 마인드’다.

윤석열 정부 또한 겉으로는 민간 주도 성장과 규제 혁파를 내세운다. 하지만 약 석 달 동안 나온 정책은 대부분 관료가 주도하는 해법에 치우쳐 있다. 민간 은행에 대출 이자를 낮추라 압박하면서 빚 상환을 연장하고 이자도 깎으라는 구체적 지시를 내린다. 경제 부처들은 매주 대통령이 주재하는 비상 경제 민생 회의에서 무엇이라도 내놓아야 한다는 압박에 시달린다고 한다. 그래서 그런지 정부 지침은 나날이 불어나고 있다. ‘금융기관 자율적으로 90~95% (대출) 만기 연장’이라는, 강제인지 자율인지 모를 정부 발표까지 나오는 판이다. 옛 관료를 무리하게 고문으로 앉히는 대신 정부의 이런 개입을 푸는 편이 창조적 파괴에 가깝지 않을까.

슘페터의 대표작 ‘자본주의 사회주의 민주주의’는 자본주의에 대한 찬사가 아니다. 반대로 그는 어두운 필치로 자본주의의 소멸을 경고한다. ‘창조적 파괴’가 등장하는 제2장의 첫 두 문장은 이렇다. “자본주의는 살아남을 수 있는가? 없다.” 슘페터는 자본주의가 이뤄낼 번영이 결국은 기업가 정신의 쇠퇴로 이어질 가능성이 크기 때문이라고 비관 이유를 설명한다. 그는 이 과정에서 발생할 사회 전반의 관료주의화, 기득권끼리 결탁한 부패의 만연을 우려했다. 죄목만 떠올려도 변 고문과 슘페터는 안 맞는다.

뉴욕타임스 경제 칼럼니스트 폴 크루그먼은 인플레이션 위험을 간과한 자신의 옛 칼럼에 대한 반성문을 얼마 전 썼다. “코로나가 크게 바꾼 세상을 제대로 포착하지 못해 틀렸다”고 했다. 글로벌 전문가들은 너무 빠른 IT 발전과 예상치 못한 팬데믹이 동시다발적으로 불러온 변화의 크기가 현기증 난다고 입을 모은다. 한국에선 스마트폰이 세상에 나오기도 전에 현장을 떠난 전형적 ‘올드보이’ 관료가 슘페터의 후예를 자처한다. 대통령은 그를 4차 산업혁명 시대에 성장의 길을 물을 경제 고문으로 모신다. 창조적인지는 모르겠고, 파괴적이긴 한 일이다.

'경제' 카테고리의 다른 글

| 수학으로 만든 투자기법… 그의 통장엔 연봉 3조원 꽂혔다 (0) | 2022.07.26 |

|---|---|

| [유용원이 만난 사람] “보수·진보 정권 넘나들며 추진된 KF-21은 국민 통합의 상징… 안보 자산이자 신성장 동력… 중·러·일 맞서는 핵심 전력 될 것” (0) | 2022.07.25 |

| 전투기로 변신한 블랙이글스 그 훈련기… FA-50, 유럽에 떴다 (0) | 2022.07.25 |

| [사설] ‘삼성 반도체 미국 공장 11곳 건설’ 뉴스에 경각심 가져야 할 까닭 (0) | 2022.07.23 |

| 현대차·롯데 덮쳤던 ‘초고층의 저주’, 중국에 직격탄 (0) | 2022.07.23 |